2025年4月16日、大阪にてTOC学会を開催しました。

当日は、5社の皆様に事例発表をしていただきました。参加者は45名。

どの発表からも、記入「頭でっかちではない、本気の実践」が伝わる、熱い時間となりました。

実践者の声が心を動かす

今回の発表で印象的だったのは、発表者の皆さまが原稿をほとんど見ずに、自分たちの言葉で語ってくださったこと。

「普段から本当に現場で考え、試行錯誤しているからこそ出てくる言葉だ」と感じさせられました。

企業規模も業種も異なる5社ですが、共通していたのは、「成果を出したい」という本気の気持ちと、仲間を巻き込みながら改善に取り組む姿勢でした。

ある企業では、社長と、社員との本音の対話を通して組織が変わっていった様子が語られました。

腹を割る。これがどのレベルでできているか。これが本当に難しい。

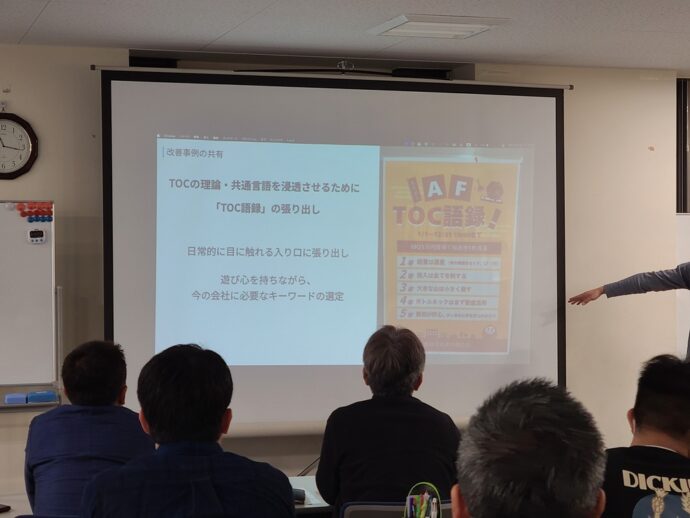

また別の企業では、ユニークな色分けやアナログツールを使いながら、真面目に遊ぶことで職場の空気を変える取り組みが紹介されました。

改善活動でも、楽しくやる。楽しむ。この気持ちがとても大切であると気づかされました。

なぜならTOCの基本は継続的改善。継続するには楽しくないといけません。

「失敗」を受け入れる勇気

ある発表では、「自分たちの失敗を正面から受け止め、そこから再スタートできた」ことが大きな転機だったと話されていました。

これは簡単なことではありません。プライドを一度手放す覚悟が必要です。

それでもそこに踏み出せたのは、目的を共有し合える仲間の存在と、TOCの考え方が支えになったからだと感じました。

シンプルだからこそ、深い

「行っていることはシンプル。でも、社員を巻き込むのが一番大変だった」

こんな本音もありました。

TOCの理論自体は決して難解ではありませんが、それを現場で実行し、文化として根づかせるには、たくさんの対話と試行錯誤が必要です。

それでも、一歩一歩変化を積み重ねてきた5社の姿は、多くの参加者に勇気とヒントを与えてくれました。

学会の学びは「現場」に返す

私自身も改めて感じたのは、ゲームや理論も大切ですが、「付箋一枚一枚のやり取りの中にこそ、学びの本質がある」ということ。

現場の知恵と想いが、可視化され、共有され、次の一歩に繋がっていく。

それがTOC研修、そしてこの学会の価値だと再認識しました。

最後に

清水先生、TOC学会にご参加くださった皆さま、そして発表をしてくださった皆さま、本当にありがとうございました。学びは実践してこそ意味があります。

また次回、さらに進化した事例を共有し合えることを楽しみにしています。